近年来,在全球城市化加快建设的背景下,光伏建筑一体化(BIPV)技术作为绿色能源革命的创新载体,正迎来政策驱动与市场爆发的历史性机遇。当光伏组件突破发电装置的传统定位,以建筑表皮的身份重构空间价值时,一场关于建筑本质的认知革命已然启动。在“双碳”战略推动下,从中央到地方,补贴加码、标准完善,BIPV已成为建筑行业实现绿色发展的吗“必选项”。

1. 国家战略:从顶层设计到地方落地

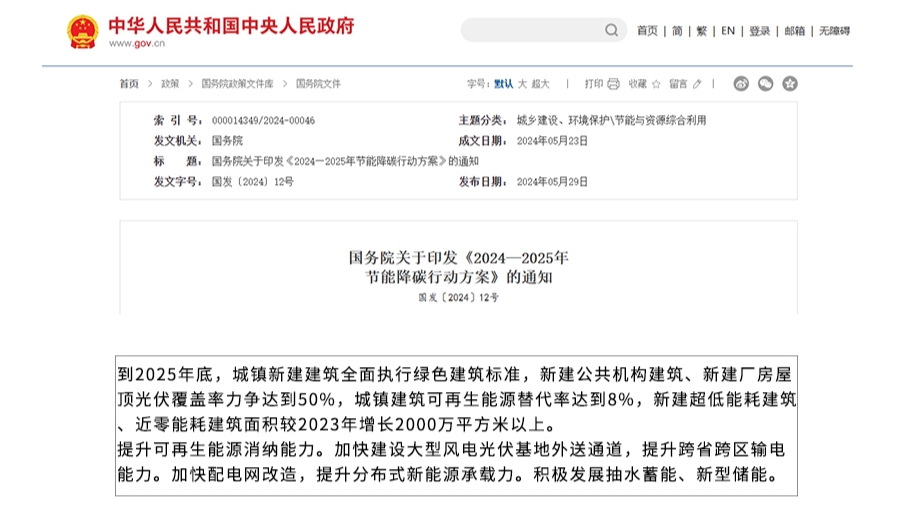

从去年5月份国务院下发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%,到今年国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》明确支持零碳园区建设和光伏建筑一体化,政策背后是BIPV技术的不断发展与应用场景的持续拓展。

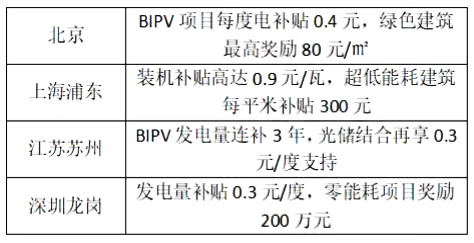

地方补贴加码

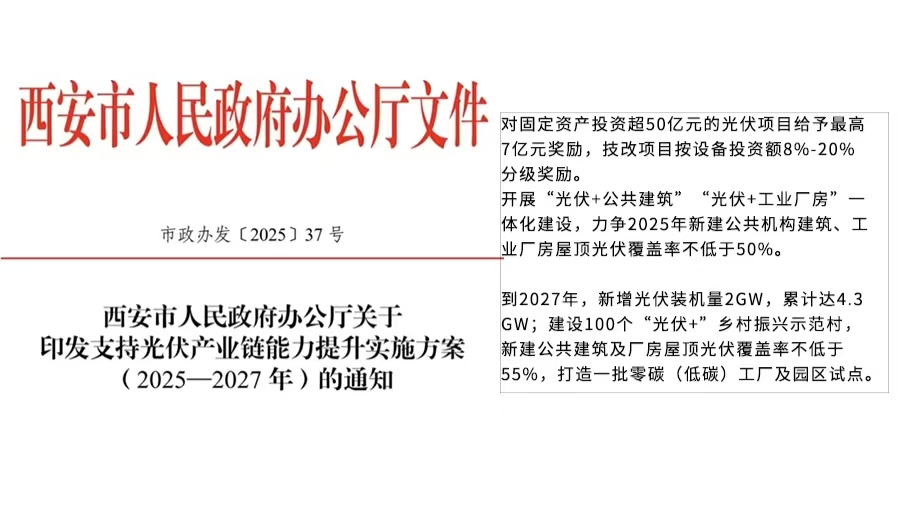

北京、上海等地都推出了相关政策,鼓励建筑光伏一体化的发展,前几天,西安还推出了《西安市支持光伏产业链能力提升实施方案(2025—2027年)》,对固定资产投资超50亿元的光伏项目给予最高7亿元奖励,技改项目按设备投资额8%-20%分级奖励。这些政策不仅明确了建筑能源革命的战略方向,更通过财政补贴、项目奖励等方式形成政策闭环。

2. 强制安装与规范升级

新版《建筑光伏一体化技术规范》强制要求新建公共建筑BIPV覆盖率不低于20%,多地推行“宜建尽建”原则,工业园区屋顶光伏覆盖率目标达50%以上,如西安市在《西安市支持光伏产业链能力提升实施方案(2025—2027年)》明确提到要开展“光伏+公共建筑”“光伏+工业厂房”一体化建设,力争2025年新建公共机构建筑、工业厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。

政策红利突破制度壁垒,技术进化正从根本上重塑建筑的空间属性,屋顶不只是遮蔽物,幕墙不仅是装饰面,车棚不再是闲置空间,每一寸建筑表皮都在转化为“能源生产者”。BIPV以其自身技术优势让建筑实现从“被动节能”到“主动产能”的转变,通过政策与技术的共同驱动,为构建零碳城市做出努力。

1.环保效益与生态协同 BIPV系统通过建筑材料与发电功能的深度融合,实现全生命周期减碳:光伏建材替代传统建材减少生产环节碳排放;建筑运行阶段清洁电力替代化石能源使用;组件回收体系与建筑拆除同步规划,形成资源闭环流动,系统性推动建筑业低碳转型。

2.技术迭代推动发展 在双碳战略驱动下,BIPV技术持续升级,光伏建材品类不断丰富,叠加规模化生产效应,推动整体成本显著下降。随着建筑行业绿色转型加速,BIPV在新建与改造项目中的应用比例稳步提升,形成良性发展循环。

3.场景突破释放潜力 突破传统屋顶安装局限,BIPV构建起立体化应用体系。建筑立面通过幕墙、遮阳等形态开发垂直空间价值,别墅光伏瓦、工商业光伏车棚等创新方案则精准匹配差异化场景需求,大幅拓展建筑光伏装机容量空间。

4.收益模式优势凸显 系统所发电量优先满足建筑自身用能需求,通过自发自用模式减少对电网的依赖,在规避余电上网收益不确定性的同时,形成更稳定的能源经济模型,为项目可持续运营提供保障。

5.安全标准深度融合 严格遵循建筑行业规范,从光伏建材生产到项目施工均执行双重质量管控标准,通过一体化设计施工确保系统与建筑结构的安全适配,并预留全生命周期维护通道,实现光伏系统与建筑载体的长效协同。

6.建筑美学有机共生 依托材料技术创新突破功能与形态的边界,定制化色彩、透光度和模块化设计使光伏组件深度融入建筑语言,既满足现代建筑审美需求,又为城市风貌注入绿色科技元素。

当前BIPV正在利用其自身优势帮助建筑从耗能大户转变为零碳清洁的发电站,当每一栋建筑都成为能源生产者,BIPV带来的不仅是建筑形态的改变,更是人类文明与自然关系的重构。这场静默的革命,正在书写碳中和时代最激动人心的诗篇。